Em fevereiro deste ano, Trump deu início a conversas formais com a Rússia—sem o consentimento de Kiev—para solucionar a guerra na Ucrânia, em larga medida, nos termos de Putin. Poucos dias depois, quando receberam Zelensky no Salão Oval, Trump e o vice-presidente JD Vence se comportaram como senhores imperiais que repreendiam um vassalo atrevido. Para os europeus, a perspectiva antes impensável de uma retirada norte-americana do continente passou a ser uma possibilidade concreta. A grande questão agora é: seria a União Europeia capaz de sobreviver sem a aliança militar transatlântica criada há 75 anos para, nos termos de seu fundador, “manter os alemães embaixo, os russos fora e os americanos dentro”?

O aparente colapso do atlantismo como ideologia dominante entre elites europeias foi rápido. O futuro chanceler da Alemanha Friedrich Merz, um atlantista dedicado—com passagens pela Blackrock e por escritórios de direito corporativo para promover a Parceria Comercial e de Investimentos Transatlântica UE-EUA—, esteve inicialmente disposto a acalmar os americanos após a vitória de Trump, oferecendo-se até para comprar mais GNL e armas estadunidenses. Mas a participação de JD Vance em Munique no mês de fevereiro representou uma reviravolta: Merz denunciou o discurso como um ato de interferência eleitoral “não menos drástico, dramático e, em última análise, não menos descarado do que a intervenção que vimos de Moscou”. Na sequência da convincente vitória da União Democrata Cristã nas eleições alemãs, Merz pintou os Estados Unidos como um adversário do projeto europeu, apelando para que a União Europeia incrementasse as próprias capacidades de defesa e advertindo que “na Europa, faltam cinco minutos para a meia-noite”.

Na atual conjuntura, a Europa está completa e conscientemente cerceada pela questão da segurança. E esse cenário colide com duas outras restrições fundamentais: os infames limites fiscais autoimpostos (que deixam o continente mais pobre, mais fraco e menos verde, como argumentamos anteriormente) e a expansão das restrições energéticas após a invasão russa da Ucrânia, com a disparada do preço do gás contaminando toda a economia. O continente assistiu às repercussões políticas disso: as ondas de extrema direita que marcam eleições em diversos países são um expressivo lembrete dessas vulnerabilidades fundamentais—que, além de tudo, também minam as perspectivas de uma saída verde para a estagnação econômica. Não à toa, em abril do ano passado, Emmanuel Macron declarou: “A Europa é mortal: ela pode perecer”. Agora, a Europa deixou o Green Deal para trás e está chegando na idade dos metais.

As elites estão convencidas de que a melhor aposta para o futuro é superar as amarras fiscais autoimpostas e emprestar para investir nos sustentáculos do poder no século XXI: defesa, energia limpa e tecnologia. Obstáculo para isso é a estrutura singular da UE, que delega a política econômica a Bruxelas e a segurança a cada um dos Estados nacionais. Realizar a visão de autonomia apresentada por esse consenso emergente da elite exigiria resolver questões como a produção ou a compra de bens verdes e miliitares, superar gargalos da formação fiscal do bloco e, se a ideia for promover a agenda de paz do projeto europeu, instaurar uma nova abordagem para a política em níveis nacional, continental e internacional.

A realidade da guerra entre Rússia e Ucrânia

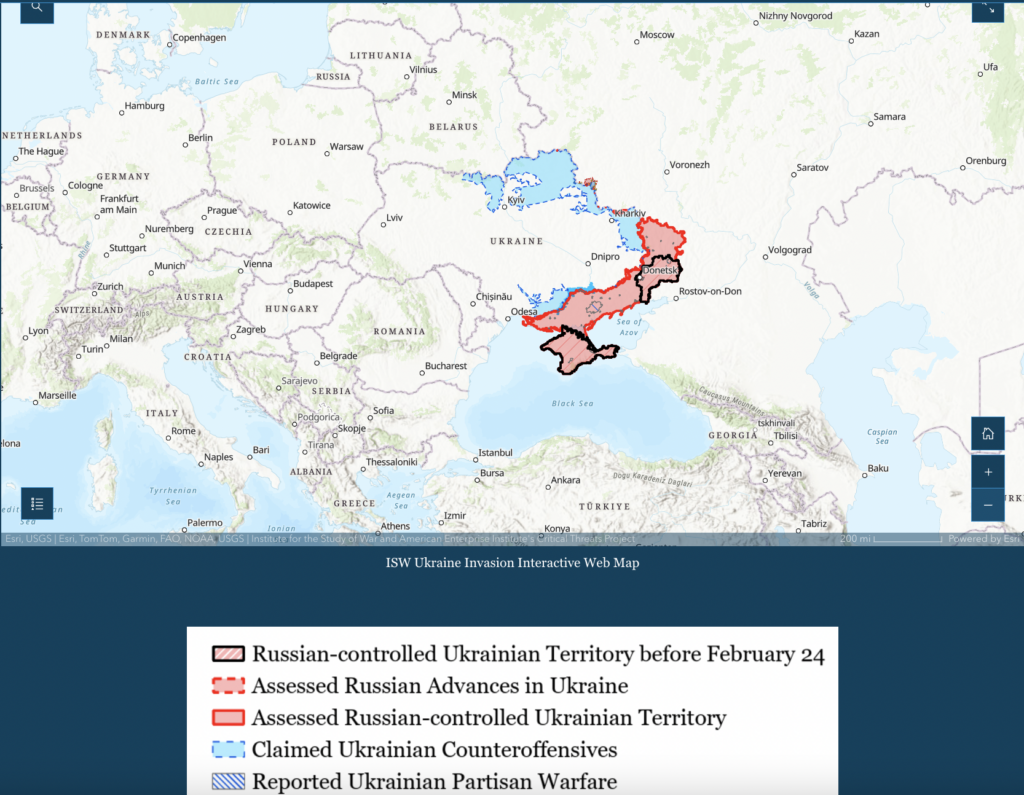

Três anos de uma brutal guerra de desgaste na Ucrânia já se passaram após a invasão em larga escala pela Rússia em 2022. Centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas; milhões de ucranianos e quase 800 mil russos foram forçados ao exílio. Apesar das muitas ofensivas e contraofensivas do último ano, que prolongaram a guerra a um terrível custo humano, houve pouco ganho territorial de ambos os lados e nenhuma mudança essencial de posições. A Rússia não sairá militarmente dos 20% de território ucraniano que ocupou até o momento e os ucranianos não abandonarão seu desejo de integração econômica e social ao Ocidente. Putin não aceitará nenhum acordo que permita a incorporação ucraniana à OTAN e vem exigindo a fixação de limites quantitativos e qualitativos rigorosos para o futuro militar da Ucrânia (como nas negociações de Istambul em 2022).

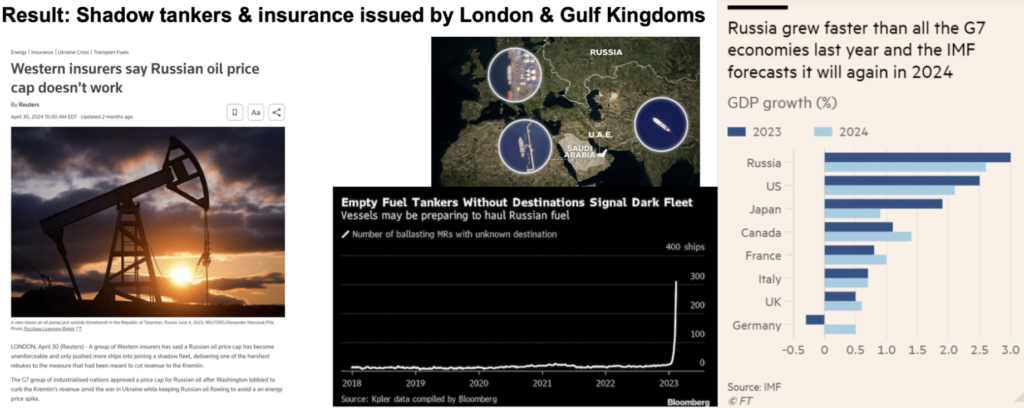

Economicamente, as sanções dos EUA e da Europa não conseguiram enfraquecer a capacidade bélica da Rússia. Antes ridicularizada por comentaristas ocidentais como um “posto de gasolina com exército”, a Rússia provou ser muito mais forte do que o Ocidente poderia prever. O interesse de grandes países em desenvolvimento e da China seguir fazendo negócios com a Rússia—já abastecida de armas, hidrocarbonetos, comida e fertilizantes, bem como de uma política fiscal expansionista—levou sua economia a crescer mais rápido do que a de países do G7 em 2023 e 2024, segundo o FMI. Como sagazmente resumido, dois anos atrás, por Nicholas Mulder, “a eficácia limitada das sanções se deve à resposta política da Rússia, ao seu tamanho, sua posição comercial e à importância dos países não alinhados na economia mundial”.

A garantia de segurança do Ocidente

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU de 25 de fevereiro deste ano, Washington acompanhou Moscou e Pequim e votou a favor de uma resolução para dar fim à guerra, mas não fez nenhuma menção à agressão russa ou à integridade territorial da Ucrânia. Haverá um acordo de neutralidade em troca da Ucrânia ocupada? Essa opção exigiria uma garantia de defesa ocidental inabalável no caso de um novo ataque russo ao país. É aqui que começam as escolhas difíceis—para os ucranianos, europeus e estadunidenses.

Diante da destruição de várias cidades orientais e da desmoralização do povo ucraniano, não é possível que o país consiga uma vitória militar mediante a expulsão das tropas russas. Ao invés disso, a Ucrânia tentará negociar um acordo visando assegurar os 80% restantes do seu território—e obter do Ocidente as mais sólidas garantias de segurança e o mais robusto pacote de reconstrução econômica possíveis. De fato, Zelensky concordou em princípio com a fórmula “paz em troca de território”, mas com a condição de que a Ucrânia obtenha proteção da OTAN.

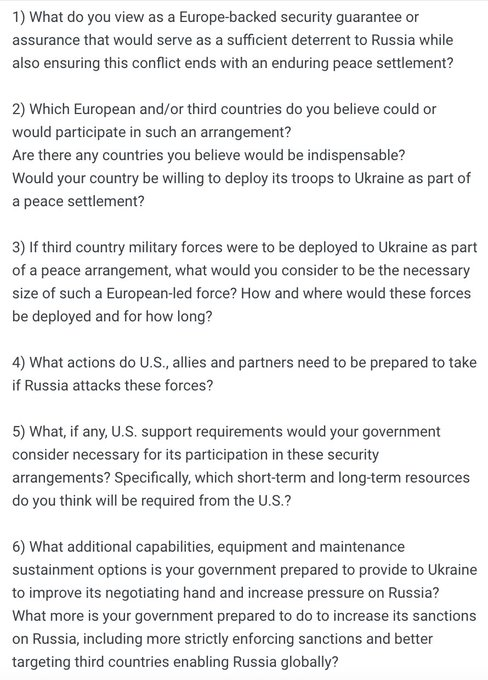

O governo Trump estabeleceu uma linha dura para os aliados europeus da OTAN. Primeiro, as tropas dos EUA não farão parte de futuras missões de manutenção da paz na Ucrânia. Segundo, as proteções do artigo 5 da OTAN referentes à defesa mútua não se aplicarão a nenhuma força europeia enviada à Ucrânia do pós-guerra. Terceiro, a Ucrânia não deve ter expectativas de virar membro da OTAN. Quarto, a Ucrânia deve negociar a paz em troca do território e desistir de reivindicar a área ocupada pela Rússia.

Todos esses fatores levantam questões incômodas para a política doméstica na Europa. Quem exatamente se responsabilizará por manter a paz na Ucrânia agora que os EUA retiraram o apoio militar? Quem pagará pela reconstrução do país—e como? Será preciso quebrar regras fiscais que restringem os gastos europeus para financiar a defesa? Ou a UE aumentará a carga tributária e reduzirá o tamanho do estado de bem-estar social para pagar a conta?

Agora, a fala arrogante dos líderes continentais na Conferência de Segurança de Munique a respeito de um grande exército europeu e da “autonomia estratégica” em relação aos EUA deu lugar ao reconhecimento ponderado das restrições impostas à Europa. O fosso entre palavras e ações tem sido cada vez mais evidente ao longo dos últimos três anos, na medida em que os países europeus da OTAN enviaram munição e dinheiro, mas não tropas; e nunca arriscaram tomar medidas para promover uma escalada do conflito, como a criação de zonas de exclusão aérea. Com o fim da guerra já em vista, a assistência militar europeia na forma de grandes forças de manutenção da paz também parece improvável: no início de fevereiro Macron se referiu a essa ideia como “implausível”, acrescentando que “temos que fazer as coisas de forma apropriada, realista, bem pensada, medida e negociada”. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk, líder do maior exército da Europa e o principal apoiador militar da Ucrânia depois do Reino Unido e dos EUA, disse claramente que “a Polônia não enviará tropas à Ucrânia”. Até agora, apenas o primeiro-ministro britânico Keir Starmer expressou alguma disposição para enviar tropas—compromisso que os chefes militares britânicos dizem não poder ser cumprido.

Europa soberana?

O que mudará na política europeia agora que os europeus estão incumbidos da própria segurança? Diante da perspectiva de aumento de gastos militares, alguns setores temem reduções em gastos sociais. É possível que a solução seja keynesianismo militar para o Estado e o capital e austeridade para o povo? Paralelamente a essa questão, uma vez que as forças armadas uma grande fonte coletiva de emissões globais, é possível que qualquer aumento nos gastos com defesa enfrente resistência de ordem climática. Enquanto isso, vozes conservadoras já argumentam abertamente a favor da priorização da defesa em detrimento do clima.

Mas esse não precisa ser necessariamente um jogo de soma zero. Um relatório do Kiel Institute for the World Economy lançado mês passado se posicionou contra a oposição entre “armas e manteiga” amplamente manifestada no debate público atual, enfatizando que “tradicionalmente, canalizar mais dinheiro, trabalho e matérias-primas para usos militares não acontece totalmente às custas do consumo privado”. O argumento clássico em favor do keynesianismo militar é que o dinheiro investido em indústrias domésticas essenciais e com demanda estável gera efeitos colaterais positivos: um encadeamento de estímulos ao crescimento da produtividade, dos empregos e das receitas fiscais—que, por sua vez, confluem para gastos sociais. Entre 1950 e 1970, por exemplo, os países europeus investiram regularmente 5% do PIB em defesa enquanto continuavam a aumentar seus gastos sociais.

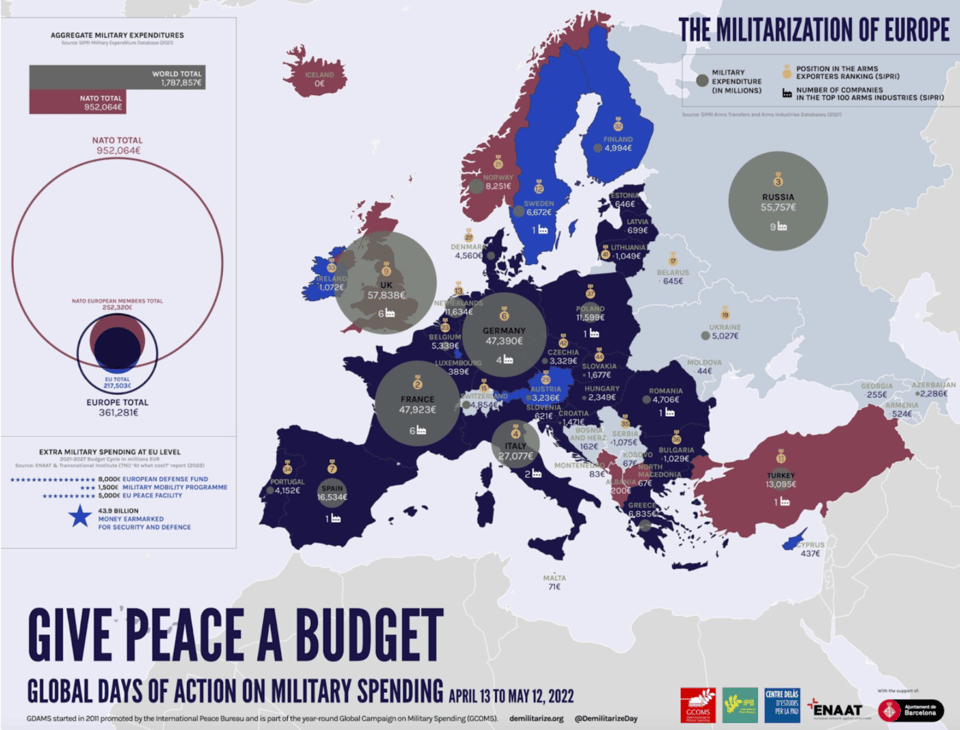

No entanto, como argumentaram pesquisadores do instituto francês Delors, isso requer o modelo correto de investimento em defesa: produzir mais e gastar, mas não apenas gastar mais: “gastar melhor” e “gastar conjuntamente”. Em 2020, apenas 11% dos orçamentos nacionais de defesa agregados da UE foram alocados para projetos conjuntos, ficando bem aquém da meta de 35% do bloco para incentivar gastos coordenados. Os últimos dados oficiais europeus mostram que, em 2023, mais de 80% do financiamento foi para compras, e não para produção, principalmente de produtos prontos de empresas não europeias, limitando os tipos de exterioridades positivas identificadas no relatório Kiel. O novo consenso das elites busca uma saída de emergência da estagnação e da fragmentação—e vislumbra na solução keynesiana militar não só potencial de crescimento, mas soberania.

Mas os pré-requisitos para uma Europa soberana são defesa e energia. Precisamente por isso, na era dos hidrocarbonetos, a soberania europeia tem sido fortemente restringida. Sem petróleo e gás suficientes para se abastecer, há setenta e cinco anos que o continente é espremido pelos três centros detentores do recurso: os EUA, a Rússia e os Reinos do Golfo. Interrompendo o fluxo de energia—o embargo de petróleo dos EUA em 1956, o embargo do petróleo árabe em 1973 e o embargo do gás russo em 2022—, essas potências infligiram dor aos cidadãos e aos tesouros europeus, forçando mudanças na política externa e nos arranjos de segurança. A Europa tem sido refém de relações de dependência e vulnerabilidade com as potências energéticas de hoje.

Isso significa que, para se livrar da chantagem autoritária—seja de Putin, seja de Trump—, a Europa deve apostar numa solução verde. Apesar de toda a retórica em torno do potencial transformador do Green Deal em questões como energia, crescimento, bem-estar social e natureza, o plano não se traduziu nem em uma política industrial nem em uma política externa substanciais. Mesmo em 2024, a UE gastou mais com petróleo e gás russos (22 bilhões de euros) do que com ajuda financeira à Ucrânia (19 bilhões de euros). Aumentar o comércio marítimo de GNL e apostar na preservação da infraestrutura de combustíveis fósseis para amansar Trump só piorará o problema. O investimento em energia verde é o único caminho para a independência ou a autonomia estratégica europeia.

Uma nova política de crescimento

A lógica latente desse consenso emergente da elite é propor—onde falharam iniciativas como o Green Deal—um novo modelo de crescimento para a Europa, dessa vez baseado no rearmamento. Mas, caso os governos realmente levem a sério os objetivos combinados de defesa e indústria verde, precisarão enfrentar tensões e dilemas estruturais.

Tanto a transição energética quanto a defesa exigem uma política industrial. E, em cada uma dessas áreas, uma política industrial eficiente significa escolher precisamente o que será produzido e o que será comprado. Países europeus estão comprando caças Lockheed Martin F-35A Lightning II, helicópteros AH-64 Apache, sistemas de defesa aérea Patriot e tanques Abrams; mas também estão comprando uma variedade de kits de defesa locais para o rearmamento do continente. A Polônia, o único país europeu da OTAN que já gasta 5% do PIB em defesa, fez encomendas de Eurofighter Typhoons, fabricados por um consórcio da Airbus, BAE Systems e Leonardo, e comprou munição e aeronaves da sueca Saab.

A Comissão Europeia estima que os países precisarão gastar individualmente 500 bilhões de euros adicionais em defesa na próxima década. Os gastos comuns de defesa da UE, no entanto, são metade disso: atingiram 270 bilhões de euros em 2023. Apenas 20% do total foram gastos com fornecedores locais. Especialistas entendem que nunca existiu um “mercado de aquisição de defesa pan-europeu genuíno, mas, em vez disso, … [27 mercados] cercados de barreiras regulatórias destinadas a proteger as indústrias nacionais de defesa”. Os entraves são políticos: os países-membros não querem que seus campeões nacionais sejam comandados por Bruxelas.

Como pagar essa conta, então? A UE tirou um coelho da cartola e está determinada a acionar a “cláusula de escape” fiscal que permite aos Estados-membros excederem os limites comuns de dívida e déficit para gastos com defesa nacional. Ainda, é provável que haja mudanças na operação do Banco Europeu de Investimentos, na esperança de que isso atraia também mais investimento privado para a defesa continental.

Um aumento drástico nos investimentos na indústria de defesa local provocará necessariamente um debate sobre “produzir versus comprar”. Tradicionalmente, liberais de mercado e transatlantistas associados à Alemanha, aos países bálticos, ao Reino Unido e à Polônia se posicionaram do lado “comprar” do argumento, optando por importar kits de defesa dos EUA. Mais de três quartos das compras de defesa dos Estados-membros da UE desde a invasão da Ucrânia vieram de fora do bloco, sendo quase dois terços dos EUA.

Na oposição aos transatlantistas estão os soberanistas, ou autonomistas estratégicos, associados à França, que querem expandir o complexo industrial militar europeu. A França tem um grande setor de armamentos; é o terceiro maior exportador depois dos EUA e da Rússia. É mais dirigista do que a Alemanha e seus companheiros liberais—a lei de orçamento militar de 2023 permite a requisição de sua indústria doméstica—, mas vem experimentando rivalidade crescente da Turquia, de Israel e da Coreia.

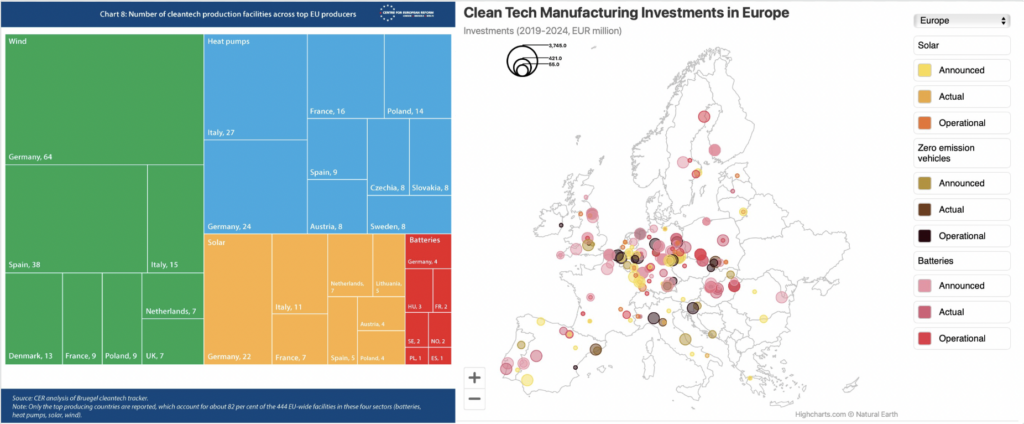

Um dilema paralelo existe na área de tecnologia de energia limpa, na qual certas indústrias, como a da fabricação de energia solar fotovoltaica, foram praticamente extintas. No caso de tais indústrias, como delineia o relatório de Mario Draghi de 2024 sobre competitividade europeia, há boas razões para aumentar a fabricação local, especialmente em casos nos quais há benefícios estratégicos, de segurança ou tecnológicos em fazê-lo.

(Fontes: Delàs Center; Breugel)

Com centenas de bilhões de euros de investimentos em defesa e indústria verde no horizonte, é possível que uma nova política de crescimento se instaure na Europa? Mais investimentos estatais no setor de defesa ou no setor verde devem levar a um crescimento econômico mais acelerado. Se isso se traduzirá em maiores transferências sociais dependerá da negociação política de cada país—mas elas serão limitadas, ao menos parcialmente, por incentivos fiscais e questões de coordenação no nível da UE.

Em uma era de crescente migração motivada pela crise ambiental e pela ascensão da extrema direita, há um risco de que alinhar ação climática e armamento militar acabe fomentando o nativismo. A “segurança energética”, no entanto, é um componente inegociável das novas metas de “segurança-segurança” da Europa. Se a próxima fase do projeto europeu será dominada pelos vários aspectos da “segurança”, como serão defendidas as agendas climática e social?

A transição energética e o rompimento da aliança transatlântica podem servir de base para a formação de novas coalizões pautadas por temas que não os combustíveis fósseis, como argumentou Pierre Charbonnier. No caso de países como Brasil, Índia e países africanos, ricos em florestas tropicais e recursos minerais, “o que oferecemos para que fiquem do nosso lado? A Europa deve construir sua política externa como resposta coordenada à questão climática”.

A camisa de força fiscal e a falta de investimento produtivo prejudicaram a segurança, as metas climáticas e a capacidade de colaboração internacional europeias. Bruxelas está fazendo um esforço concertado, embora desarticulado, para tornar o continente um polo soberano e administrar os dilemas impostos pela política industrial verde e de defesa. Até agora, por outro lado, demonstrou pouco apetite por reformas abrangentes das instituições de Bretton Woods que, no atual formato, prejudicam gastos com política climática e de desenvolvimento no Sul global.

A virtual destruição da maior parte das infraestruturas de soft power dos EUA não aumenta mecanicamente a desejabilidade ou solidez de programas europeus, como os memorandos de entendimento sobre minerais com Namíbia, República Democrática do Congo, Ruanda e Zâmbia. Igualmente, uma agenda sofisticada de política industrial e financiamento de defesa e energia limpa não contemplará automaticamente a insatisfação dos europeus que votam em partidos de extrema direita. Dinheiro não compra soberania. A construção da nação, como o heroísmo dos ucranianos comuns deveria lembrar, diz respeito à questão política fundamental: pelo que vale a pena lutar e morrer?

Tradução: Nélio Schneider

Arquivado em